骨粗鬆症と続発性骨粗鬆症・骨粗鬆症類縁疾患

当研究室は臨床面では内分泌疾患全般を診療していますが、特に骨粗鬆症や副甲状腺疾患、くる病・骨軟化症、悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症をはじめとする骨ミネラル代謝疾患を専門的に診療しています。

骨粗鬆症

骨粗鬆症に関しては、骨折のリスクや骨折後に寝たきりとなるなどといった事後の影響を考えると、心筋梗塞や脳梗塞などの発症リスクとなる生活習慣病(高血圧や脂質異常症、糖尿病など)と同様に予防医学の観点で重要な疾患であると認知されてきています。

骨粗鬆症は従来治療法がビスホスフォネートの連日内服製剤、選択的エストロゲン受容体調節薬などに限られていましたが。近年は、ビスホスフォネート製剤も週1回製剤や月1回製剤、年1回製剤などの様々な剤型が利用できるようになり、また破骨細胞による骨吸収の中枢に作用する半年間に1回の注射製剤である抗RANKL抗体や、より非脆弱性骨折を多発しているなどのより重篤な骨粗鬆症患者さんを対象として骨形成を強力に促進する連日自己注射または週1回投与の1-34PTHアナログ製剤、もしくは骨形成の中枢に作用し同様に骨形成を強力に促進する抗スクレロスチン抗体などの臨床使用も可能となっています。よって患者さん個々人の骨粗鬆症の重症度や病態、生活様式、投与経路や頻度に関する希望、アドヒアランスに合った治療法を選択できる時代となってきました。

このように骨粗鬆症の診療が深みをもち治療法が多様化してきた中で、患者さん各々に対してより適切な診療や治療法を提供できるように、2018年に東大病院内で骨粗鬆症を取り扱う診療科6科(整形外科・脊椎外科、腎臓・内分泌内科、女性診療科・産科、老年病科、アレルギー・リウマチ内科、リハビリテーション科)で提携して東大病院骨粗鬆症センターを設立しました。

本センターでは上記のような患者さんの病態やニーズに合わせた診療、加療をその病態に取り組むのに適した診療科の医師が連携して行うことで診療を最適化することを目的とするとともに、多くの患者さんの診療情報を前向きに集積していくことで、将来の大規模な観察研究に結び付けていくことを念頭にしています。また医師主導の臨床試験や治験などでも活用できればと考えております。

続発性骨粗鬆症と骨粗鬆症類縁疾患

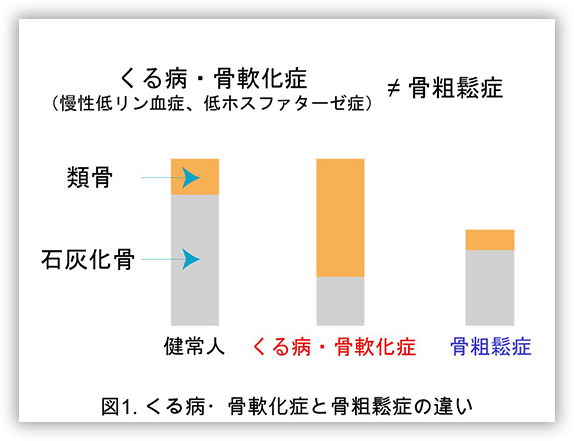

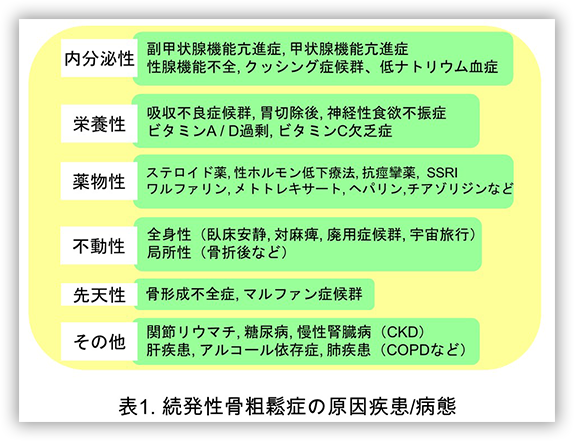

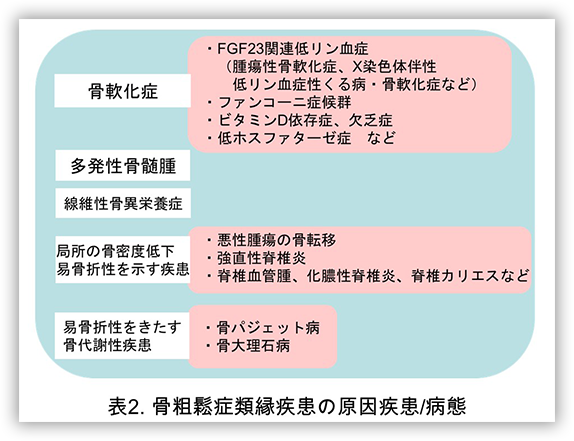

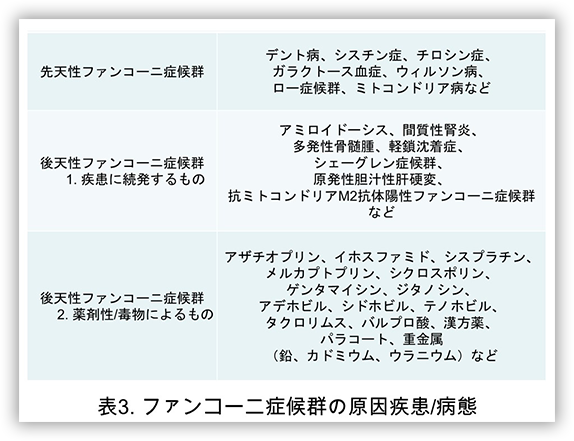

典型的な閉経後女性や高齢者の骨粗鬆症(原発性骨粗鬆症)以外に、内分泌疾患や遺伝性疾患、薬剤の使用などによって引き起こされる続発性骨粗鬆症や、やはり同様に内分泌疾患や遺伝性疾患、薬物の使用などにより、ハイドロキシアパタイトの原料であるリンの不足で生じるくる病・骨軟化症(図1)や、溶骨性の骨転移を起こす前立腺癌の多発骨転移などのように骨粗鬆症とは別の機序で全身または局所での骨密度低下をおこす骨粗鬆症類縁疾患があります(表1,表2,表3)。

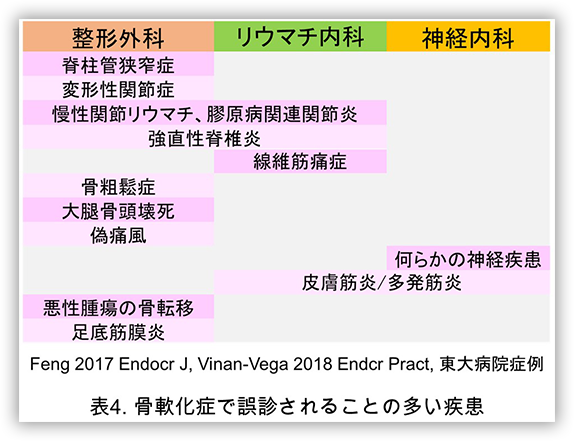

このような症例では本来、原疾患を適切に診断することが重要です。例えばビタミンD欠乏症/依存症やFGF23関連疾患)などにより発症する低リン血症や低ホスファターゼ症により発症するくる病・骨軟化症は適切な治療(ビタミンDやリンの補充、アルカリホスファターゼ酵素補充、将来的には抗FGF23抗体)により血中リン濃度の正常化や酵素活性の正常化を実現しない限り、ハイドロキシアパタイトの原料であるリンを供給できないため、いくら強力な骨粗鬆症治療薬を使用しても骨密度は改善しません。しかし現状では、特に骨軟化症患者さんが偽骨折による骨痛や、骨折、筋痛、筋力低下を主訴に来院する可能性の高い整形外科、膠原病・リウマチ内科、神経内科の領域で骨軟化症に対する認識が低く、脊柱管狭窄症や変形性関節症、慢性関節リウマチ、強直性脊椎炎、線維筋痛症などと誤診されている症例がほとんどで(表4)、全身の偽骨折、骨折などにより寝たきりとなっている症例も少なくありません。

続発性骨粗鬆症を起こす原発性副甲状腺機能亢進症は200名~500名に1名という高い有病率が報告されており、副甲状腺ホルモンの活性により骨吸収が進むため、通常の骨粗鬆症治療では治療効率が悪く、また原発性副甲状腺機能亢進症の主徴である高カルシウム血症が腎性尿崩症からの脱水、急性腎不全、意識障害といった重篤な病態を惹起するために適応となる症例では副甲状腺腫瘍の切除が必要であり、そのような症例では手術適応がなくてもカルシウム感知受容体調整薬による血中カルシウム濃度の調整が必要となる疾患です。しかしながら依然多くの症例が正しく診断されずに通常の骨粗鬆症治療のみを受けていると危惧されます。

更には多発性骨髄腫による局所の骨密度の低下と多発椎体骨折であったにもかかわらず、数年間原疾患が気づかれず、原発性骨粗鬆症として治療され、当施設で多発性骨髄腫と診断した際にはQOLが著しく低下していた症例もございました。

このように続発性骨粗鬆症や骨粗鬆症類縁疾患を厳密に鑑別することで、患者さんの原疾患が正確に診断されると、適切に原疾患を治療することで患者さんのQOLや予後の改善に繋がりますし、従来の骨粗鬆症治療が無効な骨密度低下の改善にも結び付きます。すなわち適切な原疾患の診断がなされないと、患者さんの著しいQOLの低下や予後の悪化に結び付くことが多々あるということになります。2015年に日本骨粗鬆症学会から刊行された骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインにおいても、骨粗鬆症の診断に至るステップで続発性骨粗鬆症、骨粗鬆症類縁疾患の除外診断が必須であることが示されていますが、残念ながら多くの医師がこの重要な鑑別診断のステップを素通りして骨粗鬆症の診断と治療を開始しています。

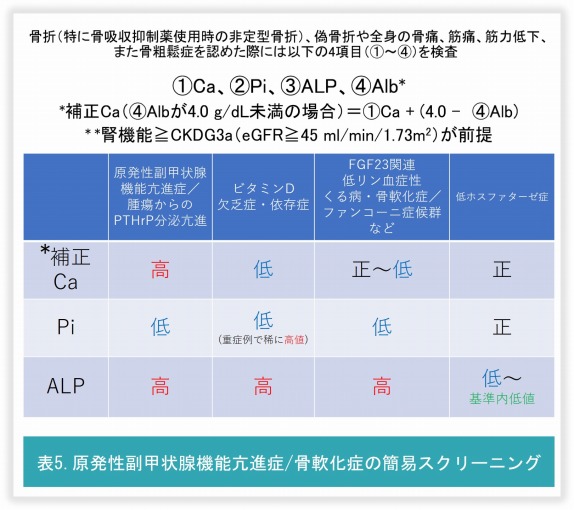

本来、閉経後女性や高齢者を含めたすべての骨粗鬆症、骨折症例において続発性骨粗鬆症、骨粗鬆症類縁疾患の鑑別診断が必須ですが、特に若年者や男性、家族歴のある骨粗鬆症患者さんでは続発性骨粗鬆症、骨粗鬆症類縁疾患の鑑別診断をしっかりと行っていただきたいと思います。当研究室では整形外科や膠原病・リウマチ内科で外来を担当する先生方を対象として、続発性骨粗鬆症の原因として比較的頻度の高い原発性副甲状腺機能亢進症と、骨粗鬆症類縁疾患の原因として比較的頻度の高い骨軟化症を外来で簡便にスクリーニングするための①カルシウム、②リン、③アルカリホスファターゼ、④アルブミンの採血を推奨しています(表5)。

我々は2018年に設立した東大病院骨粗鬆症センターを受診した骨粗鬆症患者さんにおいて、受診時に全例で続発性骨粗鬆症、骨粗鬆症類縁疾患(表1,表2,表3)を網羅的に鑑別診断し最終的には下記の遺伝性骨粗鬆症診断パネル(表6)を用いて、遺伝性骨粗鬆症の正確な診断までおこなうことで、骨粗鬆症症例の中にどの程度、続発性骨粗鬆症、骨粗鬆症類縁疾患が含まれているかを厳密に計上し、将来の骨粗鬆症診療に関わる診療科(整形外科、女性診療科、膠原病・リウマチ内科、老年病科、内分泌内科)への啓発のための資料とする観察研究を開始しています。

遺伝性骨粗鬆症の遺伝子診断パネル

骨形成不全症や骨大理石病などのように診断がついても現状では病態に則した有効な治療法が存在しない遺伝性骨粗鬆症などの疾患も多く存在しますが、そのような疾患においても、正しく診断することで有病率を明らかとして今後の病態に合致した治療法開発のモチベーションに繋げていければと考えています。遺伝性骨粗鬆症はこれまで疑っても、遺伝子検査に至るまでの過程が煩雑であったり、候補となる原因遺伝子が多く一つ一つの遺伝子を順次に調べていくことが現実的でないなどの理由で正確な診断に至らない症例が大半であったかと思われます。我々はこのような状況を打開し、上記のように今後の治療法開発などを念頭により厳密に遺伝性骨粗鬆症の診断を行うべく遺伝性骨粗鬆症の遺伝子診断パネルを準備いたしました(表6)。遺伝性骨粗鬆症遺伝子診断パネルは5つパネルから構成されており、それぞれ、①骨形成不全症、X染色体伴性骨粗鬆症、骨粗鬆症-偽性神経膠腫、低ホスファターゼ症<*低ホスファターゼ症を疑っての遺伝子検査は保険診療(5,000点)となります>、②非常に稀な遺伝性骨粗鬆症、③低リン血症性くる病・骨軟化症(FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症、高カルシウム尿症を伴う遺伝性低リン血症性くる病・骨軟化症、デント病、ロー症候群、ビタミンD依存症)、④遺伝性副甲状腺機能亢進症(多発性内分泌腫瘍症1型、2型、家族性低カルシウム尿性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺機能亢進症・顎腫瘍症候群、家族性孤発性副甲状腺機能亢進症)、⑤骨大理石病を含んでいます。若年発症や男性での発症、高骨密度での多発骨折などで遺伝性骨粗鬆症が疑われる方や、これら各々のパネルが対応した疾患群の遺伝子検査を希望される患者さんがおられましたらご受診/ご紹介を検討いただければ幸いです。

東京大学医学部附属病院 骨粗鬆症センター