2025年1月31日

大学院生4年の星野良朋先生の論文がthe New England Journal of Medicine誌にアクセプトされました!!!

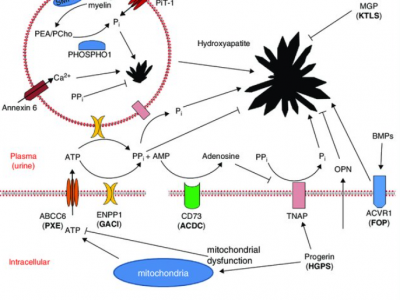

後天性に発症するFGF23関連低リン血症性骨軟化症では通常腫瘍がFGF23を産生する腫瘍性骨軟化症が多いと考えられていますが、その30~40%で原因腫瘍が見つからないため、我々の研究室では以前より何か他の原因となる病態が存在していると予想していました。また内分泌疾患ではバセドウ病や1型糖尿病に代表されるように、ホルモンの産生機構やホルモンそのもの、ホルモンの受容体に対する自己抗体によって発症するものが多いため、リン感知機構に関与するタンパクに対する自己抗体が原因不明の 後天性FGF23関連低リン血症性骨軟化症の原因の一部であることを想定しておりました。

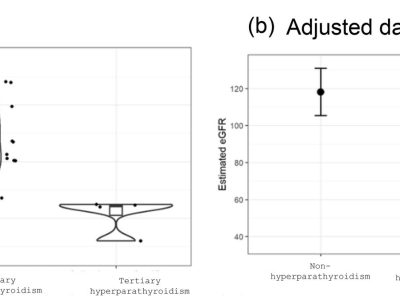

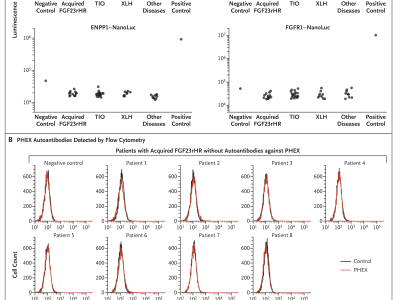

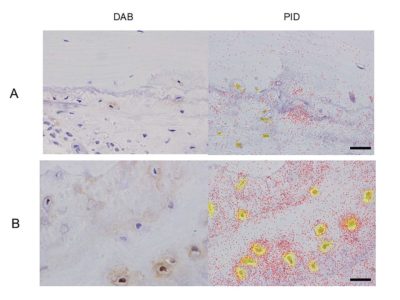

そこで、原因腫瘍が見つからなかった腫瘍性骨軟化症を当初疑われた13名において、Luciferase Immunoprecipitation Assay: LIPSおよびFlow Cytometry: FCMで、先天性FGF23関連低リン血症性骨軟化症 の原因タンパクであるPHEX、DMP1、ENPP1、FGFR1に対する自己抗体をスクリーニングしたところ13例中5名でX連鎖性低リン血症性くる病(XLH)の原因タンパクであるPHEXに対する自己抗体が検出されました。すなわちPHEXによる阻害型の自己抗体によって後天的にXLHと同様の病態を惹起する病態があることを間接的に証明した形となります。本病態を自己免疫性骨軟化症と命名いたしました。将来的に抗PHEX自己抗体の測定が外注検査などでできるようになると、腫瘍性骨軟化症を疑った際に実施するFDG-PET/CTやFGF23全身静脈サンプリングなどの高価な検査や侵襲性の高い検査、検査入院による医療費や身体的リスクを削減することが一部の患者さんで可能になります。

詳細に関しましては東大病院のプレスリリースをご参照ください(プレス発表|東京大学医学部附属病院)。

NEJMなんて我々のような最小単位の研究室の人間にとっては雲の上のような医学雑誌だと思っていましたが、きっちりとした検討方法で新しい疾患単位を提唱できればちゃんと採用してくれるということを知ることができ非常に良い経験でした!今後は今回と同様のLIPSやFCMを用いた手法で、骨代謝疾患や内分泌疾患に限らず、後天性の現状原因が明らかでない疾患の病態を探索し、同じようなインパクトの高い論文を次々と作っていけたら良いなと思います。そのような原因不明の後天性疾患を研究している国内外の研究室とコラボしていきたいので、ご興味のある方は是非ご連絡頂ければと思います!

星野先生論文のトップジャーナルへの掲載おめでとうございます!!!

また本検討の基礎実験のパートを1から支えてくださった金沢大学がん進展制御研究所免疫環境ダイナミクス研究分野(元東京大学免疫学教室)の岡本一男先生、 LIPS の技術を惜しみなくご提供いただいたNational Institutes of Health: NIHのPeter Burbelo先生、Michael Collins先生に心より感謝申し上げます!!!